Os anos de Jair Bolsonaro à frente do Palácio do Planalto o tornaram conhecido por ser um defensor da exploração da Amazônia, com a justificativa de que tal abertura seria benéfica economicamente para o país. Desde a sua elevação ao cargo de presidente do Brasil, os dados negativos referentes à preservação do bioma escalaram.

O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) mostrou que o desmatamento da floresta foi 29% maior em 2021 do que em 2020. Além disso, a ONG MapBiomas mapeou que o desmate para a mineração ilegal dobrou entre 2018 e 2019.

E as notícias catastróficas não param por aí. O Conselho Indigenista Missionário (Cimi) apontou que o assassinato de indígenas aumentou 61% entre 2019 e 2020, mesmo período da alta registrada de 137% na taxa de invasões a terras indígenas. Os aumentos foram identificados em comparação aos resultados documentados em 2018 pela organização.

O aval do presidente parece ter dado coragem para garimpeiros, madeireiros, entre outros personagens, adentrarem a Amazônia, segundo especialistas na floresta. O defensor público da União, Renan Sotto Mayor, é um deles e afirmou em entrevista ao UOL que “Esse tipo de comportamento do chefe do Executivo reflete no território e gera tensão porque as pessoas passam a acreditar na liberação do garimpo nas terras indígenas. Mas isso é crime”.

Os moradores do Vale do Javari viram os dados da escalada da violência e da exploração aumentarem de perto. Outros sentiram essa escalada na pele, como o jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira, assassinados no início de junho por defenderem a Amazônia do abuso.

Apesar da situação alarmante e do descaso do atual governo, a chegada da maior floresta tropical do mundo ao posto de ambiente perigoso não é resultado de uma corrida iniciada em 2018. A trajetória da Amazônia até o cenário atual passou por vários caminhos nos últimos 20 anos.

A LINHA DO TEMPO DO DESCASO

O Partido dos Trabalhadores (PT) chegou ao Poder Executivo em 2003, após Luiz Inácio Lula da Silva sair derrotado das eleições presidenciais de 1989, 1994 e 1998. O ex-metalúrgico garantiu a vitória com um discurso ancorado na garantia de que iria fazer a vida das pessoas mais necessitadas melhor. E isso aconteceu, em partes.

Por oito anos com a faixa presidencial, Lula olhou para a desigualdade social monetária, tendo em vista a criação de programas como o Bolsa Família e o Minha Casa, Minha Vida, mas não se atentou em profundidade à falta de legitimação que os povos indígenas sentiam.

Segundo o Instituto Socioambiental (isa), Lula homologou 87 terras indígenas (TIs), número menor de áreas validadas se comparado à atuação dos ex-presidentes Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, que legitimaram 112 e 145 TIs, respectivamente, durante os seus mandatos.

Lula também gerou contrariedade ao formular uma proposta para mudar o Decreto nº 1.775, relativo à demarcação de terras indígenas. Lula desejava tornar obrigatório que todo pedido de legitimação de TI passasse primeiro pelo Conselho de Defesa Nacional (CDN), antes de chegar em suas mãos.

O processo, que deveria se tornar menos complexo, seria complicado, de acordo com o então presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Eduardo de Almeida, em entrevista concedida à Folha de S. Paulo em 2003. A proposta não passou, assim como as retroescavadeiras.

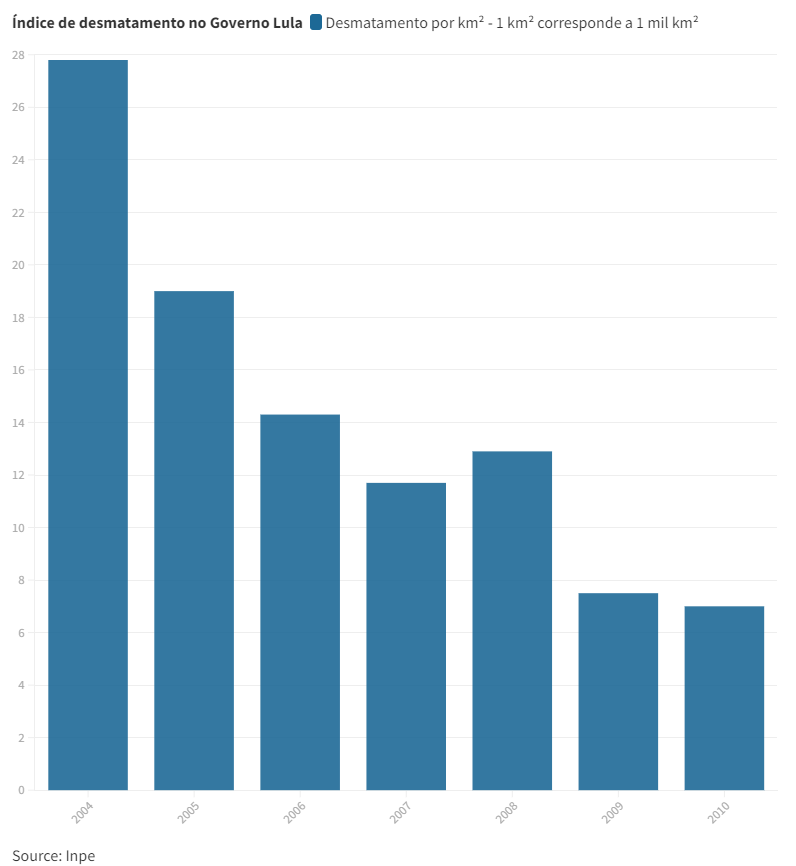

Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostraram queda no desmatamento da Amazônia entre 2004 e 2007, tendo alta em 2008 e baixa nos dois anos seguintes.

O aumento registrado pelo Inpe em 2008 foi 7,3% maior do que a taxa prevista pelo governo da época. O cenário econômico daquele ano corroborou para o resultado de mais de 12 mil quilômetros quadrados desmatados porque as commodities – matérias-primas – presentes na Amazônia foram mais valorizadas.

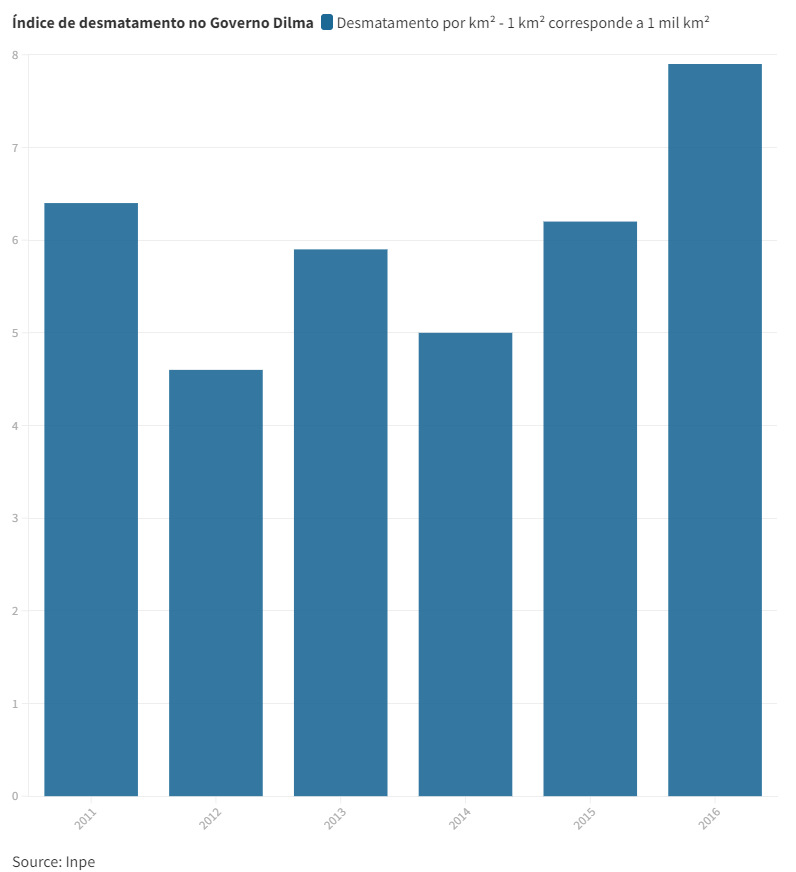

Como uma herança, o combate ao desmatamento foi passado para a sucessora de Lula no Palácio do Planalto: a ex-presidenta Dilma Rousseff. Entre 2011 e 2016, ano do impeachment, a administração de preservação da Amazônia do Governo Dilma alcançou resultados ainda melhores que os de seu antecessor.

Mas, também como uma herança, Dilma herdou o projeto da Usina de Belo Monte, gestado na Ditadura Militar (1965-198) e alimentado durante o Governo Lula. A partir de 2010, o então presidente já compartilhava o seu aval para a construção da hidrelétrica na região do Rio Xingu, no Pará, por acreditar que grande parte da população nortista seria beneficiada pela economia na conta de luz.

Belo Monte começou a ser construída na primeira década dos anos 2000, apesar dos protestos de povos indígenas da região e ambientalistas. Eles previam os acontecimentos dos cinco anos de obras até o lançamento da hidrelétrica e as consequências presentes do que ela ainda causa a quem precisa do Rio Xingu para viver.

Povos indígenas moravam próximos ao Rio Xingu. Entre eles estavam os Arara, os Parakanã, Igarapé Ipiaçava, Mebêngôkre Kayapó e os Xikrin ou Mebengôkre, segundo informações retiradas do site Terras Indígenas do Brasil. Cada um desses grupos passou a sobreviver nas suas casas após a chegada de Belo Monte.

A usina inundou a região e a secou em outra parte, causando a morte de peixes, falta de água e dificuldade de locomoção para os moradores. Essas consequências foram destacadas pelo biólogo norte-americano Philip Fearnside em 2011, no artigo “A Usina Hidrelétrica de Belo Monte em pauta”.

O especialista com trabalho de longa data na Amazônia afirmou o seguinte: “Vários impactos biológicos e sociais são previstos com a redução dos níveis da água do Rio Xingu no trecho abaixo da barragem principal, como problemas para a navegação e os efeitos sobre a floresta aluvial em toda a área afetada pelo rebaixamento do lençol freático, extinção local de espécies, escassez da pesca, aumento de pressão fundiária e de desmatamento, migração de não-índios, ocupação desordenada do território, proliferação de epidemias e diminuição da qualidade da água”.

E assim se fez. A relação dos povos indígenas com o Rio Xingu nunca mais foi a mesma porque a região se tornou um lugar inóspito. Tanto que em 2015, o Ministério Público Federal (MPF) reconheceu que a construção de Belo Monte gerou mudanças profundas no modo de vida desses grupos tradicionais, fazendo com que eles tivessem que adaptar suas culturas, mais uma vez, devido às ações de homens poderosos.

A usina foi inaugurada no início de 2016. Em agosto desse mesmo ano, Dilma Rousseff sofreu impeachment e a faixa presidencial foi para o peito do então vice-presidente Michel Temer. Nos dois anos em que gerenciou o país, Temer homologou uma terra indígena, número maior apenas que o do atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro, que não assinou nenhum reconhecimento de TIs, segundo o isa.

As terras vão além de um lugar para morar para os povos indígenas, as TIs são onde eles se conectam com os seus ancestrais e perpetuam seus costumes. Se não são reconhecidos como donos do chão sagrado, os indígenas são deslegitimados mais uma vez.

O DESMONTE DA FUNAI

A Fundação Nacional do Índio foi criada no início do período ditatorial militar brasileiro para substituir o Serviço de Proteção ao Índio (SIP), acusado de perpetuar o genocídio dos grupos originários que deveriam proteger. Em 1967, o ditador Artur da Costa e Silva assinou a Lei N° 5.371, estabelecendo uma instituição voltada para a fomentação e a preservação de direitos dos povos indígenas.

Em resumo, era isso que a Lei dizia, na teoria. Os anos seguintes, no entanto, mostraram que a Funai tinha vindo à luz apenas para cooperar com projetos econômicos dos militares ávidos por somar a Amazônia à máquina de produção do país. O mandato do ditador Emílio Garrastazu Médici é um dos exemplos mais chamativos da ineficiência da Fundação em amparar os indígenas na época.

A construção da BR-230, conhecida popularmente como Transamazônica, era tida como a ponta do projeto desenvolvimentista dos militares para a região da floresta. A rodovia foi idealizada para integrar o Norte do Brasil ao restante do país e, assim, atrair mais pessoas para a área.

A concretização da Transamazônica trouxe gente nova para a Amazônia e novidades para a rotina dos povos indígenas: doenças, fome, vícios e morte. Ao longo dos dois anos de construção da rodovia (1970-1972), 29 etnias indígenas, entre elas 11 que viviam isoladas, sofreram perseguições por parte dos trabalhadores da obra e foram acometidas por doenças.

Segundo investigação do MPF, em Inquérito Civil Público, os povos tradicionais Jiahui e Tenharim foram os mais afetados pela Transamazônica, como demonstram dados do Sistema de Informações da Atenção à Saúde Indígena (SIASI). Antes da chegada de caminhões, tratores e muito cimento, a população Jiahui contava com mais de mil membros, atualmente são menos de 90. Os Tenharim eram dois mil, hoje se resumem a 800.

A Funai passou a defender os interesses indígenas com afinco a partir do fim da Ditadura Militar, quando a preocupação em agradar os interesses dos militares não estava mais em pauta. A instituição apoiou a decisão do presidente Fernando Henrique Cardoso de incluir os indígenas no debate sobre demarcações de terras e, em parceria com o Projeto Integrado de Proteção às Populações e Terras Indígenas da Amazônia Legal (PPG7), criou o Projeto Integrado de Proteção às Populações e Terras Indígenas da Amazônia Legal (PPTAL).

Ambas as ações da Funai fomentaram mais espaço para os povos indígenas opinarem sobre temas que afetam as suas vidas e trouxeram mais segurança para a rotina desses grupos. A instituição continuou a agir de acordo com a Lei N° 5.371 ao longo dos anos, até que em 2019 o cenário começou a mudar, de acordo com o dossiê “Fundação anti-indígena: um retrato da Funai sob o Governo Bolsonaro”.

O documento, produzido pelo Inesc e pela associação representante de servidores indigenistas da Funai, a INA, traz indícios de ilegalidades na política de demarcação de terras indígenas, redução de recursos, militarização do órgão e perseguição a colaboradores.

Quem conta um pouco do desenvolvimento do dossiê é a porta-voz da Inesc e doutoranda em Antropologia Social, Leila Saraiva. Ao lado de uma equipe de especialistas, ela mapeou a atuação do Governo Bolsonaro frente a Funai. “Foram três anos de trabalho. Quando o Bolsonaro foi eleito, nós sabíamos que as promessas de campanha na área indigenista seriam cumpridas. Por isso, começamos a montar um banco de dados com todas as ações do governo”, diz.

Os olhos dos especialistas que passaram três anos observando os movimentos na Funai foram invadidos pelas notícias dos desaparecimentos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips no início de junho e, então, pela informação de que ambos haviam sido assassinados na região do Vale do Javari, parte da Amazônia.

“Decidimos lançar o dossiê agora como forma de protesto ao que aconteceu ao Bruno e ao Dom. Bruno era um super especialista da Funai e foi exonerado do cargo e trocado por um missionário por não concordar com a nova política da Fundação. O Bruno pediu licença do órgão porque na Funai ele não poderia exercer a sua função de lutar ao lado dos indígenas”, pontua Leila.

Nos últimos 20 anos, a Funai não parece ter sido prioridade dos presidentes brasileiros. Mas para a porta-voz do Inesc, algo diferencia o Governo Bolsonaro de seus antecessores: “Nunca antes a Funai trabalhou contra os povos indígenas como agora. O que está acontecendo é a captura de toda uma instituição para colocá-la contra quem ela deveria proteger”, explica a pesquisadora. “Sempre tivemos ruralistas bradando contra os indígenas, outra coisa é ter a Funai assumindo esses discursos para si”, completa.

Prova do que comenta Leila é a fala de Jair Bolsonaro, quando ainda estava em campanha presidencial para as eleições de 2018: “Se eu for eleito, vou dar uma foiçada na Funai, mas uma foiçada no pescoço. Não tem outro caminho”, disse ele.

OS INTERESSES QUE ENGOLEM A AMAZÔNIA

Chamada de “Centro do mundo” pela jornalista Eliane Brum, a floresta amazônica captura os olhos de quem passa por ela de diferentes formas. Os seus habitantes tradicionais, como indígenas, quilombolas e ribeirinhos, a olham com admiração. Os garimpeiros, ruralistas, pescadores ilegais, entre outros personagens interessados no capital, a olham com desejo.

Nos últimos anos, os olhares maliciosos parecem ter se multiplicado. Desde 1998, o Ibama, órgão responsável por combater a pesca ilegal, registrou sete autuações por pesca, transporte ou venda de pirarucu e 230 infrações envolvendo outras espécies de peixes no Vale do Javari. As informações são da Agência Pública.

A única pesca permitida no Vale do Javari é a de subsistência, questão estabelecida para preservar a natureza, já que os pescadores ilegais pescam toneladas de peixes matando outros animais no caminho e afetando a alimentação dos povos indígenas. Apesar da gravidade da situação, é comum encontrar piracatinga, espécie com venda proibida no Brasil, em peso na Colômbia, para onde é contrabandeada.

Em novembro de 2021, barcos começaram a se aproximar à altura do Rio Madeira, próximo à cidade de Autazes, no interior do Amazonas. Não eram caravelas, mas os seus tripulantes desejavam o mesmo que os portugueses em 1500: enriquecer.

No penúltimo mês do ano passado, garimpeiros fizeram uma espécie de barreira ao longo do rio com os barcos, revirando as águas em busca de ouro. Além disso, os invasores jogaram mercúrio, uma substância tóxica, no rio para separar o ouro de outros metais.

A busca dos garimpeiros por ouro no Rio Madeira é anterior ao Governo Bolsonaro, porém a queda da fiscalização federal na Amazônia parece ter impulsionado a atividade na região. Um levantamento realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) mostrou que entre 2019 e 2020, a aplicação de multas ambientais pelo Ibama caiu 93% em comparação com os dados médios de 2014 a 2018.

E em meio a isso, está o indígena. Até onde o Brasil Colônia acabou?

A IMAGEM DO INDÍGENA NÃO RESPLANDECE NO BRASIL

O primeiro registro de caracterização do que é ser indígena data de 1500. O escrivão da coroa Pero Vaz de Caminha definiu os povos originários em carta ao rei como “pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma”.

O escrivão enviou a carta que, chegando ao seu destino, atraiu pessoas curiosas para conhecer a terra e seus habitantes ainda misteriosos. Os jesuítas estavam entre os interessados na viagem e logo desembarcaram por aqui, acrescentando mais características ao que era ser indígena para eles.

No artigo “O conceito de bárbaro e seus usos nos diferentes projetos coloniais portugueses para os índios”, a doutora em História Ludmila Freitas destaca dois trechos de cartas do sacerdote jesuíta Manuel da Nóbrega, que escreveu o seguinte: “São cães em se comerem e matarem e são porcos nos vícios e nas maneiras de se tratarem […] são mais esquecidos da criação que os brutos animais, e mais ingratos que os filhos das víboras que comem suas mães”.

Mais de meio século depois da colonização, os sociólogos Gustavo Venturi e Vilma Bokany realizaram uma pesquisa em 2010, para identificar os grupos de maior alvo de estigmatização no Brasil. O questionário foi desenvolvido a partir de duas mil e seis entrevistas com moradores de todas as regiões do país.

No experimento, os sociólogos observaram que ao perguntarem aos entrevistados “Qual coletivo menos gostam de encontrar?”, os indígenas foram citados 1% das vezes, ocupando a 9ª posição nesse ranking. Com a pergunta “Os indígenas são selvagens, querem resolver tudo a força?”, Bokany e Venturi identificaram que as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentavam maior taxa de respostas positivas, sendo 42% na primeira e 30% nas outras duas.

Além disso, a pesquisa mostrou que os entrevistados do Norte e do Sul eram os que mais acreditavam que o indígena é preguiçoso. Eram os nortistas e sulistas, também, os que mais apoiavam o dizer “Índio bom é índio morto”. Ao final da pesquisa, os sociólogos chegaram ao resultado de que, independentemente da região do país, 80% dos participantes do questionário têm preconceito contra povos indígenas.

A antropóloga dedicada aos estudos da cultura indígena, Andréa Castro, define cada um desses resultados como parte de um “projeto de Estado”. “O pouco conhecimento da população sobre esses povos tradicionais faz com que as pessoas os vejam como entraves e acabam relacionando-os a falácias que perpetuam na sociedade há séculos”, afirma.

Andréa, que também é professora adjunta do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Paraná (UFPR), vê a ação do Estado na promoção de desinformação sobre os povos indígenas na falta de políticas públicas para esses grupos, mas também nos currículos escolares:

“O que a gente encontra nos livros didáticos? Indígenas sendo chamados de ‘índios’, além de pouca informação sobre o Brasil em si. As crianças e os adolescentes não sabem o que são geoglifos, mas ainda se comemora o Dia do Índio, esse termo da colonização, nas escolas. Meu neto de três anos participou de uma comemoração desse tipo em 1° de abril”.

As ideias estigmatizantes sobre o que é ser indígena na sociedade brasileira fomentam o apagamento das inúmeras formas de ser desses povos que, para Andréa, “são vistos como menos indígenas quando entram na universidade ou quando querem arrumar certo tipo de emprego. Eles são vistos como ex-indígenas por fugirem da imagem que criamos deles”.

Não há como, é claro, descrever um grupo de uma só forma, porém, o jornalista especializado na cobertura dos povos indígenas, Edilson Martins, o fez de forma a contrapor os estigmas que continuam por aqui. Em uma citação, que faz parte do livro “Nossos índios, nossos mortos”, Martins escreve sobre como Cláudio Villas-Bôas pensava a pessoa indígena:

“Cláudio Villas-Bôas costuma dizer que o índio (sic) é feliz, pleno, porque seu ser, sua realização não se traduz no ter, acumular bens, competir, disputar. Ele é, não vive a tragédia do não-ser, que é a tragédia maior do civilizado. Por não sermos, tanto homens e mulheres civilizados, buscamos ter, competir, possuir, dispor de posses, bens”, relatou o jornalista na obra.

JORNALISTAS INDÍGENAS NA AMAZÔNIA RELATAM ROTINA DE MEDO

Ao pesquisar no Google a palavra “jornalista”, a ferramenta de buscas fornece esta explicação “[…] é o profissional formado em Jornalismo. É a pessoa responsável pela apuração, investigação e apresentação de notícias, reportagens, entrevistas ou distribuição de notícias ou outra informação de interesse coletivo”. Alana Manchineri e Luciene Kaxinawá relatam dificuldades, em níveis antes desconhecidos, para exercerem a profissão nos últimos quatro anos.

“Eu cubro a Amazônia desde 2014 e posso dizer que as ameaças, principalmente as direcionadas ao Jornalismo Investigativo e Ambiental, aumentaram significativamente. Tanto que senti necessidade de ir a São Paulo participar de um curso de defesa pessoal para jornalistas investigativos, com foco naqueles que trabalham na Amazônia”, conta Luciene.

Ela está em Rondônia e Alana no Acre, e ambas relatam, praticamente, a mesma situação: “Antes do Governo Bolsonaro, nós, comunicadores, tínhamos a liberdade de escrever sobre o que acontecia na Amazônia. Denunciar, mesmo, porque essa questão de garimpo e das invasões não é de agora. Mas no passado, a gente tinha segurança de que os órgãos governamentais teriam compromisso de proteger nossas vidas, de proteger os nossos territórios”, pontua Alana.

A ONG Repórteres Sem Fronteiras divulgou um relatório em fevereiro deste ano sobre a violência contra jornalistas na América Latina. Em uma das páginas do documento, nomeado “Sob risco”, o seguinte é dito sobre o Brasil:

“De atentados contra a vida e a integridade pessoal aos mais diferentes tipos de ameaça e intimidação, passando por ataques a redações, violações de domicílios, agressões sofridas durante coberturas jornalísticas e processos judiciais abusivos, a violência sistemática contra comunicadores e jornalistas no Brasil tem sido uma arma poderosa para silenciar essas vozes”.

Dom Phillips foi um dos jornalistas assassinados devido ao seu trabalho. O profissional experiente de 57 anos era apaixonado pela natureza e dedicou parte da sua carreira a noticiar sobre o que acontecia nos biomas espalhados pelo mundo. Certo dia, ele conheceu a Amazônia e focou as suas reportagens na floresta.

Em junho deste ano a sua descoberta da Amazônia foi interrompida por tiros de espingarda. Phillips e o indigenista Bruno Pereira foram assassinados por buscarem soluções para a floresta.

Mesmo assim, Luciene, Alana e tantos outros jornalistas continuam indo para a rua a fim de cobrir as notícias de perto.